Ecclesia orans: la riforma liturgica, primo frutto del Concilio Vaticano II. Sollecitata la partecipazione consapevole del popolo di Dio

Durante i lavori preparatori al Concilio, anzitutto papa Giovanni ha chiuso ufficialmente il Vaticano I, bruscamente interrotto a causa della breccia di Porta Pia il 20 settembre del 1870 e mai da nessun papa dichiarato ufficialmente terminato. Leggendo con molta attenzione i desiderata espressi da tutto l'episcopato mondiale, il papa ha trovato nella riflessione sula Chiesa il centro unificante di tutte le riflessioni.

Sacrosantum Concilium

Gli interventi dei padri conciliari già nel 1962 spingevano a meditare sulla natura, la costituzione, la missione della Chiesa. Si è visto come la liturgia fosse l'aspetto qualificante il dinamismo ecclesiale che deve celebrare l'opera della salvezza e le cui conclusioni sono confluite nel primo documento ufficiale del Concilio, chiamato Sacrosantum Concilium e approvato da papa Paolo VI e firmato da tutti i vescovi presenti il 4 dicembre 1963, quasi al termine della seconda sessione.

L'essenza della celebrazione

Tutti, religiosi e laici, notavano come la liturgia fosse ridotta a riti stanchi e ripetitivi, di nessuna eloquenza e incisività sulla vita del cristiano, perché la visione dal Concilio di Trento considerava il mistero solo nelle cerimonie, complesse, trionfalistiche quasi più da corte di Costantinopoli che da semplicità eloquente. Si è cercato di guardare all'essenziale della celebrazione, che è la memoria viva ed attuale del mistero pasquale attuato da Gesù: la morte sulla croce per amore e la risurrezione per una vita nuova offerta all'uomo e allo stesso cosmo.

Il concetto di salvezza

E' opportuno anche chiarire il concetto di salvezza, in sè astratto: è la missione di Gesù di Nazareth, che ha liberato l'uomo dalla schiavitù del peccato, della morte e di Satana per restituirlo alla dignità della sua grandezza di figlio di Dio. La liturgia e nella messa e nei sacramenti rende operante tutta questa dinamica attuata dal Signore: la partecipazione alla sua vittoria per sentirsi pienamente uomini e rinnovare così la storia e il mondo.

Il gesto salvifico

Di fronte alla grandezza di questo mistero donato con la ricerca da parte di Gesù di ogni uomo, era doverosa la sottolineatura della chiarezza dei segni e della partecipazione del popolo. I segni sono stati chiariti in una maggiore comprensione del gesto salvifico: l'altare rivolto verso il popolo, l'ambone per la proclamazione della parola, il presbiterio aperto, la semplificazione dei riti.

Il dono della vita

Per rendere partecipe il popolo l'impegno della traduzione nella propria lingua, nel canto adeguato, nella comprensione dell'anno liturgico, così che si potesse attingere da questa fonte il dono della vita di Dio e l'impegno per una maggiore coerenza nelle risposte che l'uomo deve dare. Da udire la messa così comandata nel precetto del Concilio Lateranense quinto, 1215, all'assistere voluto dal papa Pio XII nell'enciclica Mediator Dei nel 1947 si è arrivati all'insistenza della partecipazione attiva, cosciente e religiosa con la collaborazione dei vari ruoli che rendono tutti attori.

Il frutto primo del Concilio

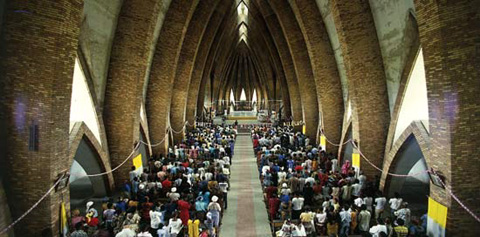

Il celebrante è il presidente della liturgia, circondato dai ministranti, dai lettori della parola, dai cantori e da altre collaborazioni che rendono bella la celebrazione e sollecitano la presenza attenta e attiva di tutti. Certamente il frutto primo, immediato e anche più largo e consolidato del Concilio è stata la riforma liturgica, sia nella comprensione del mistero di Gesù che attua il dono della sua vita offerta a tutti sia nel gusto dei fedeli che si sentono coinvolti in questo mistero e impegnati a tradurlo nella coerenza feriale sempre più gioiosa e generosa.