Un mestiere molto diffuso nel secolo scorso a Crema e nel cremasco, e ancora di più in quello precedente, è quello dell'impagliatore di sedie. Si trattava di una professione stagionale: durante il bel tempo (primavera, estate, autunno), il lavoratore girava per le vie raccogliendo le sedie da aggiustare. Arrivato a questo punto decideva se ripararle per strada o nella propria bottega (se l'aveva) in base agli impegni della giornata. Come materiale da impagliatura venivano impiegate le piante palustri: canna e carice. Si potevano raccogliere lungo le rive delle rogge o acquistare presso aziende produttrici.

La raccolta

Una di queste si trovava a Rivalta sul Mincio, dove dal lontano 1860 i signori Benasi coltivavano canna palustre e carice su una superficie avuta in concessione dal governo austriaco. Per quanto riguarda la raccolta si procedeva con l'aiuto di una piccola falce (rembisina) e si ottenevano dei covoni che avrebbero dovuto riposare per tre, quattro mesi prima di essere utilizzati nel processo di fabbricazione delle sedie.

I covoni

Due giorni prima del loro impiego tali covoni venivano bagnati affinché fossero più morbidi in vista della successiva fase di intreccio. Le singole piante venivano unite fra loro da un sapiente movimento delle mani che creavano un'unica corda, la quale non si interrompeva mai fino a lavoro ultimato. Gli impagliatori facevano i loro migliori affari coi parroci e con gli osti. Nel primo caso il lavoro veniva svolto nei mesi invernali, quando scarseggiavano le uscite per i paesi, mentre nel secondo si preferiva la stagione estiva, nella quale i portici delle osterie fornivano il luogo ideale per una piacevole compagnia.

I lavandai di Santa Maria

A Santa Maria della Croce i lavandai sono esistiti per circa duecento anni: da metà del Settecento a metà del Novecento. Il lavoro cominciava il lunedì quando, alle sei del mattino, iniziava l'operazione di raccolta dei panni destinata a durare tutta la giornata, impiegando l'intera famiglia. I lavandai si recavano agli angoli delle porte delle case, dove li attendevano sacchi di biancheria e clienti con la paga della settimana. Il giorno seguente, dopo aver contrassegnato allo stesso modo tutti i capi del medesimo cliente, si procedeva alla suddivisione del bucato a seconda della tipologia. Gli indumenti venivano posti a bagno nell'acqua corrente del fosso e in seguito messi in alcuni mastelli (soi) , dov'erano sistemati a strati a seconda del materiale di fabbricazione e del colore. Dell'acqua bollente veniva prelevata da una grossa caldaia (culdera) riscaldata dalla combustione di legna da ardere e versata sui panni.

Le operazioni di lavaggio

Subito dopo nella caldaia si metteva una particolare sostanza chimica ad azione sbiancante, la liscivia. Il miscuglio di acqua e liscivia veniva messo nel mastello fino a riempirlo completamente. Dopo un quarto d'ora si apriva il rubinetto sul fondo della tinozza: l'acqua raccolta veniva ributtata nella caldaia. L'operazione era ripetuta diverse volte: ogni volta all'acqua sporca era aggiunta altra liscivia. Alla fine il mastello con un telo e la biancheria restava per tutta la notte a macerare. Il mercoledì i panni venivano portati al fosso per il risciacquo. Il capo di biancheria era immerso per l'ennesima volta nella liscivia e posto su un tavolo fatto da un mezzo tronco d'albero sospeso sulla superficie dell'acqua. Lì si spazzolava energicamente fino a quando era completamente pulito.

La suddivisione dei panni nei sacchi

Dopo il risciacquo nel fosso gli indumenti ad asciugare. Se il mercoledì c'era bel tempo allora il giovedì poteva essere impiegato per la raccolta e la suddivisione dei panni nei sacchi forniti dai clienti; in caso contrario tutta la giornata era impiegata nel recupero di quella precedente: il materiale andava steso di nuovo e bisognava attendere che si asciugasse. Il venerdì e il sabato i capi venivano riconsegnati: la paga arrivava subito oppure il lunedì successivo (in questo caso il cliente trovava nel sacco della biancheria un biglietto con il conto).

Il Linificio

Il Linificio

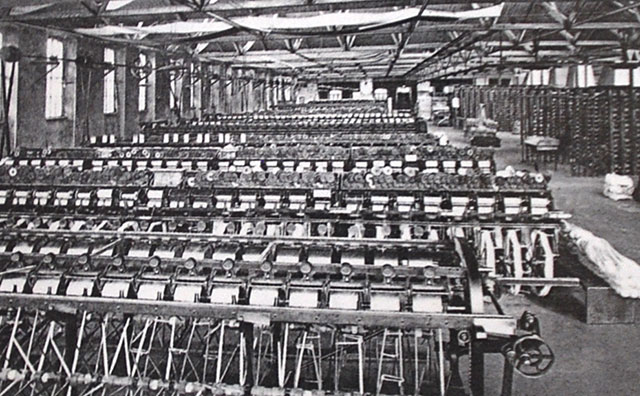

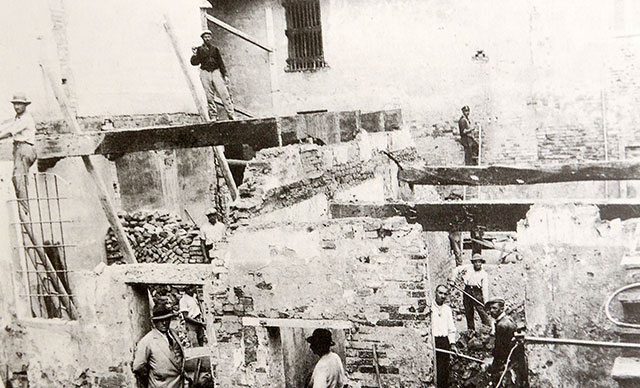

Nel lontano 1860 a Crema, sulla riva destra del fosso detto Cresmiero fuori da Porta Ombriano, cominciò a sorgere un enorme e maestoso edificio per la filatura del lino, della canapa e per la fabbricazione della carta. L'energia motrice era fornita dalle acque del Cresmiero stesso in cambio di un canone annuo: i motori idraulici venivano dalla Fonderia dell'Elvetica nei Corpi Santi di Milano ed erano applicati a macchine inglesi. Un giornale dell'epoca L'Amico del Popolo, il 5 dicembre 1861 scrive: “La maestranza si comporrà di circa 300 operai per la più parte ragazzi dai 10 ai 15 anni e fanciulle dai 12 ai 20. La loro giornaliera mercede sarà di centesimi dai 40 ai 80, a seconda della loro attitudine ed abilità, la disciplina e moralità saranno conservate scrupolosamente nello stabilimento...gli assistenti tecnici saranno scelti in paese...sarà fatto l'acquisto della materia prima concedendo sempre preferenza ai prodotti del paese”. Lo stabilimento apre l'anno successivo, il 1862, ma dopo tredici anni, nel 1875, fallisce e viene rilevato dal 'Linificio e Canapificio Nazionale' del dottor Andrea Ponti, già presente a Fara e Cassano d'Adda.

Lo stabilimento di Crema

Nel 1913 la fabbrica esistente viene ampliata con l'annessione di un nuovo complesso costruito sul lato nord-ovest del Campo di Marte; il numero dei telai viene portato a 500 e viene costruito un moderno impianto di aerazione ed umidificazione per creare un ambiente ottimale alla lavorazione delle fibre tessili. La produzione a Crema era vastissima ed aveva due enormi commissionari: le Ferrovie dello Stato e le Forze Armate. L'esercito richiedeva tende, zaini, divise, ghette, tascapani, copri-brande, teloni impermeabili per i camion; a loro volta le Ferrovie ordinavano sacchi, tovaglie damascate e lenzuola di lino per la prima classe, teloni impermeabili per coprire le carrozze merci.

La crisi

Inoltre si producevano finimenti per cavalli, sacchi postali (anche per l'estero), sacchi per monete, tela olona per le vele, tessuti operati, tubi antincendio. Nonostante si trattasse della tessitura più grande d'Italia nel 1955 il linificio fu costretto a chiudere, in seguito ad una crisi gravissima per la forte concorrenza di ditte più piccole e flessibili alla domanda e per lo sviluppo delle fibre sintetiche che hanno sostituito l'utilizzo della canapa. Oggi il Linificio e Canapificio Nazionale è solo un marchio che ha delocalizzato i propri stabilimenti in Tunisia e Lituania. Fonti: Mester Cremasch, Gruppo antropologico cremasco, 1993.

Il Linificio

Il Linificio