Mestér cremàsch è il termine dispregiativo con cui un tempo i lavoratori lombardi indicavano opere fatte male o in modo troppo frettoloso. Non sappiamo perché la sfortuna di essere considerati cattivi operai toccasse proprio a noi cremaschi, forse il motivo è da collegare al fatto che Crema fosse, ed è tutt'ora, relativamente piccola rispetto alle altre città della regione e quindi facilmente soggetta alle critiche dei capoluoghi di provincia. Qui prendiamo in esame solo alcuni tra i mestieri più diffusi: i più antichi ed interessanti, oggi profondamente cambiati o scomparsi.

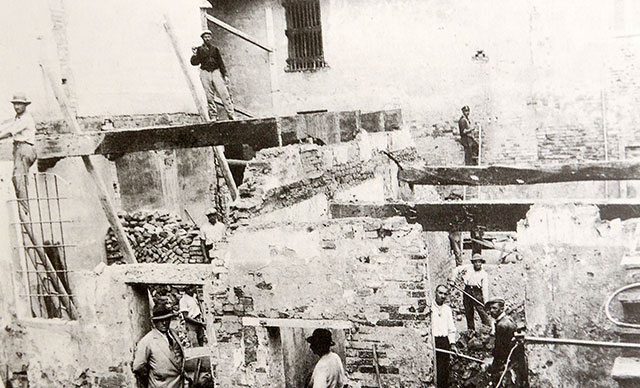

I muratori del cremasco

Nel secolo scorso erano famosi i muratori di Trescore Cremasco, ma anche altri paesi vantavano abili maestranze come ad esempio a Santa Maria della Croce dove primeggiavano i gessisti. Il muratore trascorreva la giornata lavorativa in cantiere: arrivava presto per sfruttare le prime luci del mattino e perché il grande caldo del pomeriggio avrebbe inevitabilmente rallentato i lavori. Il pranzo veniva portato da casa.

I mesi invernali

In origine il lavoro di cantiere veniva sospeso tra novembre e marzo, in quanto nei mesi più freddi cemento e altri materiali da trattare con l'aggiunta di acqua gelavano. Spesso in questi mesi si svolgeva il taglio delle piante (proprie o altrui), la macellazione del maiale e alcuni lavoretti edili per i quali non era necessario ricorrere al cantiere. Si cominciava tra i nove e i quattordici anni, età in cui ogni apprendista era detto picol e spesso si legava ad uno o più muratori.

Le mansioni del picol

Il compito principale era quello di svolgere mansioni come lavare i ferri, passare questo o quell'attrezzo, trasportare materiale da costruzione. Dopo un certo periodo il ragazzo veniva promosso a manovale (manüal) e aveva diritto a comprarsi una cazzuola (casóla), lo scalpello (scalpèl), e una tavola di legno quadrato con il manico sul lato inferiore detta in italiano frattazzo e in dialetto fratas.

Manovali per tutta la vita

Se il manovale dava prova di scarsa disciplina era spedito a preparare la malta, dove restava per il resto dei suoi giorni. Solitamente coloro che vi finivano erano convinti di non avere più nulla da imparare e non si trattava quindi di una punizione ma di una soluzione che stava bene a tutti. Se si trattava di uomini cresciuti nel cantiere fin da bambini i manovali potevano, se erano i soldi a permetterlo, mettersi in proprio e tentare di far nascere una nuova impresa, altrimenti sarebbero rimasti manovali per tutta la durata della loro vita lavorativa, salvo circostanze fortuite.

I cavatori di ghiaia

Quella del cavatore di ghiaia è ricordata da coloro che l’hanno esercitata come una professione pesante e faticosa. I lavori cominciavano alle quattro del mattino, quando si risaliva i fiumi Serio e Adda alla ricerca dei depositi sassosi che la corrente aveva accumulato durante la notte; poi, una volta trovata, la ghiaia veniva caricata dalla barca con l’aiuto di un badile fatto di rete metallica oppure dall’acqua pescando con il setaccio. Il ritorno era abbastanza pericoloso perché si trattava di evitare tronchi d’alberi affioranti e ‘morte’ - dove la corrente del fiume si arrestava - che avrebbero finito per rovesciare o affondare la barca. Si procedeva poi a scaricare il materiale raccolto. Per il trasporto di due metri cubi di materiale, carico medio di ogni viaggio, era necessario il lavoro di due persone per quattro o cinque ore. D’estate venivano effettuati fino a tre viaggi al giorno mentre d’inverno due, uno al mattino e uno al pomeriggio.

I momenti del recupero

Chiunque poteva cavare ghiaia dal fiume facendo regolare domanda agli uffici del Genio civile provinciale e pagando una tassa per ogni metro cubo di prodotto pescato. La licenza era a termine, prevedeva un quantitativo massimo di ghiaia estraibile e indicava il tratto di fiume entro cui operare. Dopo il necessario permesso bisognava stabilire un contratto di affitto per lo spazio necessario allo scarico. Nei mesi invernali spesso i cavatori risalivano il fiume alla ricerca di qualche tronco d’albero o relitto di torba da estrarre: erano questi i momenti detti del recupero. Oltre ai cavatori che operavano su piccole imbarcazioni ve n’erano che utilizzavano delle carriole.

I cariolanti

Questi cariolanti raggiungevano i depositi di ghiaia più consistenti per mezzo di passerelle in legno che potevano essere smontate e rimontate. Erano solitamente in numero ridotto (quattro, cinque uomini) e uno di loro si occupava di riscuotere pagamenti e stipulare contratti. Il gruppo era organizzato secondo il modello a catena: i primi due raccoglievano la ghiaia con dei badili a punta e la lanciavano nel setaccio di un terzo, che aveva il compito di selezionare il prodotto mentre gli ultimi due con l’aiuto delle carriole trasportavano la ghiaia sulle sponde del fiume.

La febbre dell’oro

Un’altra attività praticata sul Serio, soprattutto dalla fine dell’800 era quella della ricerca dell’oro. Le cronache ci riferiscono che le acque del fiume erano scandagliate da cercatori ai quali la famiglia Bonzi in virtù del proprio diritto esclusivo di pesca e navigazione concedeva a titolo gratuito il permesso di pesca dell’oro. In genere si trattava di lavoratori impiegati in altri mestieri che si occupavano della ricerca di questo metallo prezioso solo occasionalmente. Per raccogliere l’oro occorreva una tavola di pioppo sulla quale erano state praticate spesse tacche che, inclinata, costituiva il piano di lavoro. La tavola veniva ricoperta di ghiaia e vi si gettavano sopra diversi secchi d’acqua che facevano rotolare via i sassi.

Le operazioni di ricerca

La sabbia rimasta sulla tavola veniva raccolta in un grosso vaso di rame riempito di acqua alla quale veniva poi impresso un forte moto di rotazione per mezzo di un legno per separare acqua e particelle leggere dall’oro, che rimaneva quasi puro sul fondo. Solitamente prima di queste operazioni veniva saggiata la qualità dell’acqua con una pala: si prelevava la sabbia del fiume e dopo averla lavata lentamente con dell’acqua si controllava il numero delle faville d’oro che rimanevano. Se questo numero era di quindici, venti allora ci si trovava nel posto giusto. Fonti e immagini: Gruppo Antropologico Cremasco, Mester cremasch - Crema- 1993.